【PR】最新デジタル技術が実現する“ピュアオーディオの魂”

テクニクス新世代アンプ「SU-R1000」は“デジタル/アナログ論争“を超える存在。開発者が語る高音質技術の裏側

PHILE WEB 2021年02⽉22⽇掲載

執筆:鴻池賢三

前編ではテクニクスの最上位リファレンスクラス初となるプリメインアンプ「SU-R1000」の紹介と試聴レビューをお届けした。

今回は、テクニクスブランドのマイルストーンとして、また、オーディオ史においても大きな足跡を残すであろう本機について、開発関係者にインタビューを敢行。製品が誕生した背景、技術面での詳細やこだわりを、解き明かして行く。「デジタルアンプ」をどう解釈すべきか。アナログとデジタルの関係とは。オーディオマニアが再考すべき大きなテーマも見えてきた。

独自のデジタル技術を用い、世界的に評価されるアンプ作りへ挑戦

2014年のテクニクスブランド復活を印象付けたのは、超ド級のフルデジタルアンプ「SE-R1」とネットワークオーディオコントロールプレーヤー「SU-R1」、スピーカー「SB-R1」による“リファレンスクラス”「R1シリーズ」に他ならないだろう。

一度は幕を下ろしたオーディオブランドが、ピュアシステムでカムバックするのは、技術的にも資金的にも、多大な困難を伴ったのは想像に難くない。同ブランドへの意気込みは半端ではなく、R1シリーズは正真正銘、名実共に「フラグシップ」なのである。

そのフラグシップと同じリファレンスクラスから、プリメインアンプ「SU-R1000」が誕生した背景とはどのようなものだろうか。

テクニクス商品企画担当の田口氏によると、SE-R1ではフルデジタルアンプの特性や、独自技術「JENO Engine」の特長ともいえる低ノイズおよび低歪性能を活かし、クリアな音、シャープな音像、広大なステージを実現。このシステムは好評を得て、「SU-C700」や「SU-G30」、「SU-G700」といった後のアンプ製品でも踏襲されてきたという。

一方、ドライブ能力不足やエネルギー感不足を指摘する向きもある。特にSE-R1においては、同価格帯のセパレートアンプに対し、比較的コンパクトなサイズ感からも、そうした印象が強くなるかもしれない。田口氏によれば、「SL-1000R」を始めとするターンテーブルと同様、アンプも世界的に評価されるようにしたいとの思いから、JENO Engineの特長を活かしつつ、低域の表現にメスを入れることを決意したそうだ。

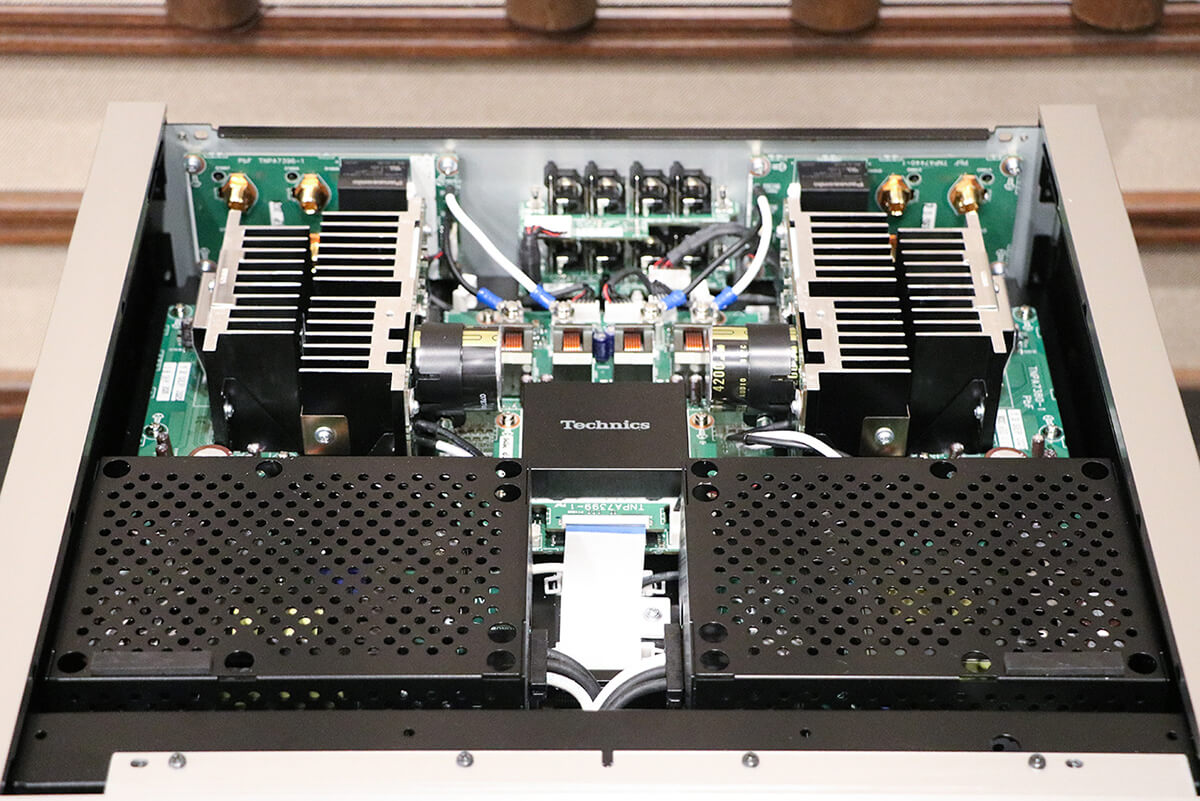

結果、新世代リファレンスアンプの実現に向けた主な対策が、パワー段でスピーカーの逆起電力等によって生じる歪みを補正する「Active Distortion Canceling Technology(ADCT)」と、ハイパワー出力時にも電源電圧のドロップが少ない「Advanced Speed Silent Power Supply」(AS2PS)を含むハイパワーデジタルアンプの2大柱という訳だ。

電源のデジタル化により、大出力を確保しつつも、軽量化に大きく貢献。また、プリとパワーが一体化したことにより、信号経路を短尺化、言い換えるとピュア化していることも、新しいメリットとして期待できそうだ。

そもそもSE-R1は、SU-R1とTechnics Digital Linkで接続することで真価を発揮する設計、つまりはセットで使用することを前提としている。リファレンスクラスのアンプの選択の幅が広がり、導入がしやすくなることも考えると、プリメインという形式はリーズナブルと言えよう。

加えて、アナログの極みとも言えるレコ―ド体験をデジタル技術で飛躍させる「Intelligent PHONO EQ」が、SU-R1000を唯一無二の存在へと昇華させるのだ。

新技術により実現する、“新世代”のデジタルアンプ

「デジタルアンプ」と聞くだけで、拒絶反応を起こすマニアは少なくないだろう。筆者の記憶では、デジタルアンプの採用が増え始めたのは2000年前後のAVアンプからだ。

多チャンネルのハイパワーアンプを限られた筐体に収めようとすると、効率の観点からデジタルアンプは格好の新技術だった。しかし音質は二の次だったため、当時の「薄く硬い」音が、今もなおデジタルアンプの印象として残り、昨今の「デジタルアンプ食わず嫌い」を生み出したのではないか。

もちろん今では技術改善、新技術の登場、エンジニアの熟練により、ハイエンド製品でも採用例は増えている。ただし、ピュアオーディオ領域の音質を確保しようとすると、扱いはアナログよりも難しいとされ、この辺りが評価や採用を左右していると考えられるだろう。

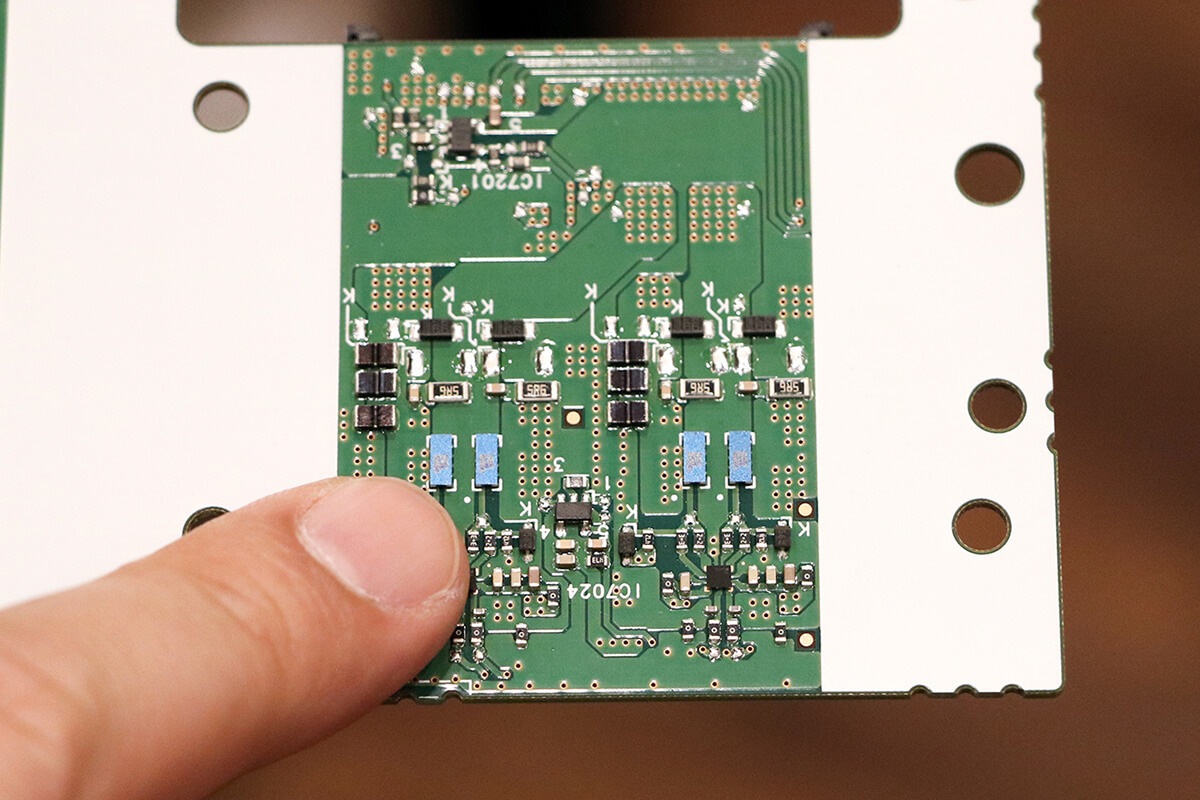

話を新生テクニクスに戻そう。そもそもJENO Engineは、パナソニックの総合力が生み出した非常に高度なデジタルアンプであり、他者が容易に追い付けるものではない。またテクニクス上位モデルでは、パワー段のドライバーとして高速スイッチングが可能でオン抵抗も少ないGaN-FET(窒化ガリウム/半導体素子)を採用するなど、土台としてのオリジナリティとポテンシャルは極めて高いものがある。

さらに、今回新たに採用したADCTは、JENO Engineのフルデジタル・無帰還による「ピュア」を極める音質優位性をキープしつつ、スピーカーの逆起電力等に起因するパワー段の歪みを抽出してデジタル化し、差分をJENO Engineにフィードバックするというもの。歪みのみを取り出してキャンセリングするので音楽信号の過度特性を鈍らせることなく、ドライブ能力のアップと低歪を狙うもので、一般的な「帰還」とは全く異なることを理解しておきたい。

パワーの根源となる電源部にも新技術「AS2PS」を投入。スイッチング電源、いわゆるデジタル方式の電源は、アナログ電源より高効率である反面、スイッチングノイズの処理が音質を大きく左右する。

本機ではスイッチング周波数を400kHzもの超高速に設定することで、オーディオ帯域(100kHz未満)から遠く分離し、効果的にフィルタリングを行うことでさらなる低歪化を実現。電源周りの設計を担当した水俣 直裕氏によると、ブロック別に複数搭載する電源のスイッチング周波数をズラすことで干渉を最小限に抑えているという。

ちなみに400kHzという周波数は、電力の利用効率も含めて実用最大限を探った結果とのこと。周波数の高さは原理的にリップルノイズを少なくでき、瞬時の大電流供給にも強い。ピュアオーディオのために専用設計されたデジタル電源。単に電力を供給するだけではなく、オーディオの一部と考えると懐の深さを感じる。

そのほか、水俣氏によると、アナログ入力回路は一旦192kHz/32bitのデジタル信号に変換されるのだが、回路はディスクリート構成で、納得できるサウンドが得られるよう丹念にチューニング。ネジは真鍮製でグランドを考慮しつつ機構設計され、トルク管理による追い込みを実施したという。

フルデジタルアンプとは言っても、最終的な音質はグランドの取り方や高周波ノイズのコントロール、振動の管理など、アナログ的な要素が大きく左右する。このあたりを実現するには高い経験値を持つシニアエンジニアの存在が欠かせず、テクニクスが長い歴史の中で培った、大いなる財産によるものだと言えるだろう。

ちなみに、JENO Engineのシールドケースも黒色に塗装されているが、鉄ではなく真鍮とのこと。非磁性へのこだわり、そしてピュアオーディオとしてのこだわりを感じる部分だ。

デジタル技術で切り拓く、アナログ再生の新境地

テクニクス(Technics)の歴史は、その名の通り「Technic」、すなわち技術的アプローチによる改善が肝と言える。古くは周波数特性の改善など、科学的な解明と改善への好奇心がDNAとして刻み込まれているわけだ。

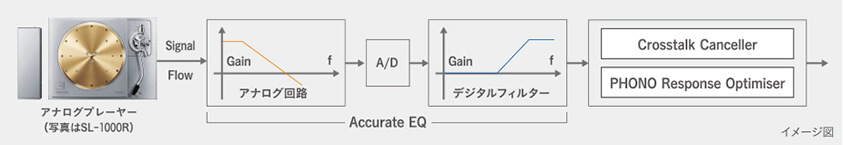

今回、アナログ再生に投入されたアイデアも、高度なデジタル技術抜きでは考えられないものばかりだ。「Accurate EQ Curve」は、アナログ回路で音声信号を増幅したあとデジタルフィルターで周波数特性を理想特性に補正し、高精度なEQ処理を実現するというもの。アナログ方式に比べると部品のバラつきに起因する誤差が生じない精度の高さに加え、RIAAをはじめ、7種と豊富なカーブが扱えることも特長だろう。

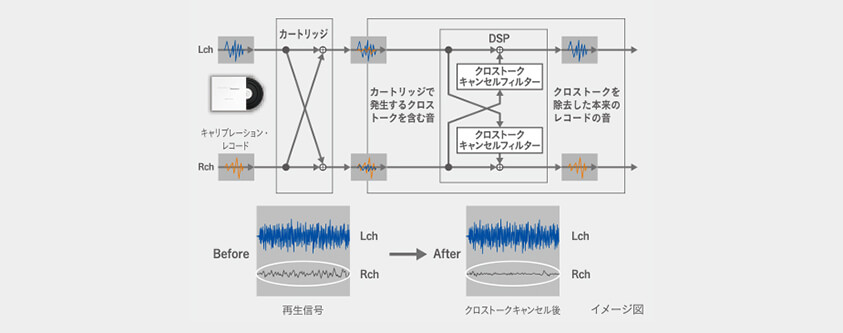

そして、目玉機能の「Crosstalk Canceller」である。レコードは1本の針でLとRの信号をピックアップする構造上、クロストークが生じることは避けられない。これをアナログの趣として良しとするのが従来の「常識」だったが、テクニクスはここに着目したのだ。

要素技術開発を担当する奥田 忠義氏によると、これはパナソニックが車載などBtoB向けに研究開発してきた音声分離技術に着想を得たものだという。

例えば、車内での通話の際には、周囲の騒音や対話者の音声など様々な音があり、そこから通話に必要な音声のみを分離する技術が重要になってくる。それをレコードのクロストークの分離に応用したというわけで、様々な分野で技術開発をするパナソニックならではと言えるエピソードだ。

技術の肝は、4096タップでそれぞれ32bitという膨大なフィルタのパラメータを生成する作法にある。エラーといえるクロストークを最小化するには、正攻法では膨大な時間を要するが、機械学習によってフィルタのパラメータを生成することで、高効率な処理を実現。処理能力が限られる民生用オーディオ機器でも、短時間で効果的なクロストーク低減を実現しているのがポイントだ。

とはいえ奥田氏によると、単にBtoB向けの技術を転用するだけでは上手く行かず、レコード用途に研究開発を行ったとのこと。例えば原理上、低域になるほどモノラルに近づくなどといったレコード特有の特性への対応に加え、聴感テストを繰り返し、音楽表現を重視するオーディオとしての最適化を施したという。

実際の効果は“発明”と呼べるほど劇的で、ハイファイとしても好ましく、完成度の高さに舌を巻く。机上の論理検討だけで済ませないのはもちろん、オーディオに通じるエンジニアのセンスが活かされている点で、テクニクスならではと思える仕上がりなのだ。

また、使いこなしについてもヒントをもらった。学習パラメーターは3台まで本機内に記憶しておけるものの、クロストークはカートリッジのアジマスが大きく左右するため、交換したら再度キャリブレーションするのがおすすめとのことだ。

キャリブレーションに際してはテスト音を収録した付属レコードの精度が重要だが、こちらは東洋化成で製造され、配送時の温度・湿度も配慮されているなど、こだわりが詰まっていることも分かった。こうしたこだわりこそが、“ピュアオーディオの魂”と言えるのではないだろうか。

デジタルアンプは効率重視で採用が始まり、音質は二の次だった期間が長かった。これが、今の「デジタル食わず嫌い」を生み出した根源なのだろう。

しかし、技術が進んだ現代において「デジタルかアナログか」という議論はもう古いと言える。さらにデジタル技術は、アナログ技術の組み合わせでは非常に困難、あるいは思いもつかないような離れ業も可能にする。これからのピュアオーディオは、頭を柔らかくし、デジタル食わず嫌いを克服することから始めてはどうだろうか。

インタビューを通じ、今後も、デジタル技術やAI技術がオーディオ体験を飛躍的に向上する可能性を感じた。その始まりは、一般ユーザーもSU-R1000に触れると理解できるだろう。今後の展開もますます楽しみになってきた。