感動の音楽体験を目指して

~音楽を愛するTechnicsの60年の軌跡~

“Technics”のブランド名はTechnology に由来します。そのブランド名が表す通り、技術で音楽文化を発展させるというエンジニア達の熱い想いのもと、1965年にブランドが誕生しました。60年の歴史の中でTechnicsは数々の世界一・世界初の技術・製品を生みだし、大きく成長していきました。ここではその軌跡をたどりたいと思います。

技術で音楽文化を発展させる

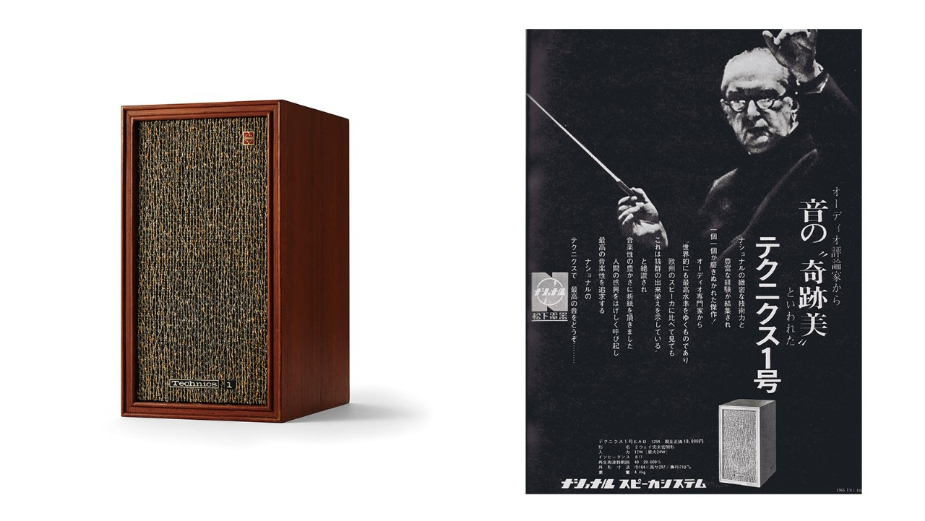

1965年 Technicsブランドの誕生1965年、ブックシェルフタイプのスピーカーシステムTechnics 1を世に送り出します。これがTechnicsブランドの始まりであり、原点となりました。

Technics 1には低音再生におけるキャビネット容積とスピーカー口径の最適化の理論が生かされていました。製品発表の場ではサイズを超える豊かなサウンドを鳴らし、多数の評論家に賞賛されて大ヒットに繋がりました。“音響特性が良くならなければ、音は良くならない”というのが、当時のTechnicsのスタイル。聴感だけに頼らず、膨大な研究と技術に裏打ちされた製品を次々と世に送り出していきます。

ターンテーブル新時代の幕開け

1970年 世界初のダイレクトドライブ方式ターンテーブルダイレクトドライブ開発の原点は、ファンからの「氷点下の厳寒地方でもベルトドライブプレイヤーのベルト硬化、ゆるみの無いプレイヤーを」というご要望でした。Technicsはベルトの材質の改善を図る一方で、問題を根本から解決する新しい駆動方式に挑戦。低速モーターの軸でターンテーブルを直接回転させるダイレクトドライブ方式の開発に成功しました。

初めてダイレクトドライブモーターを搭載したSP-10の正確無比な回転性能は、BBCをはじめ世界中の放送局で使用されるほど信頼を獲得。ここから爆発的に、Technicsのダイレクトドライブ方式ターンテーブルが世界中へと広まっていきます。

関連記事:SL-1200シリーズの歴史、音楽カルチャーのアイコンとなったSL-1200

スピーカーシステムの歴史的ターニングポイント

1975年 リニアフェーズスピーカーの開発マルチウェイスピーカーシステムにおける位相特性問題を解消した、世界初のリニアフェーズスピーカーTechnics 7 (SB-7000)。“位相の差は人間の耳ではわからない”という当時の常識を覆し、合計10万台にのぼる販売を記録しました。

“リニアフェーズ”をさらに発展させた“点音源”のコンセプトで誕生したのが、1986年 平面同軸スピーカーのRXシリーズです。平面同軸スピーカーは各ユニットの音源の中心が、水平・垂直のみならず、前後方向でもそろっていること。これにより優れた音像定位を実現できます。

この点音源の思想は現行のTechnicsスピーカーにも受け継がれています。

オーディオ100年の象徴となったオープンリールデッキ

1976年 アイソレートループ方式オープンリールテープデッキ1970年代、過渡期にあったオープンリールテープデッキ市場。Technicsは全く新しいアプローチとなるダイレクトドライブモーターを駆使した独自のシングルキャプスタン・クローズドループ方式の開発に取り組み、商品化に成功しました。この方式により、製品コストを抑えつつ、テープ走行の安定化・ノイズ低減などの高性能化を両立。こうして生まれたRS-1500Uは市場に大きく受け入れられ、大ヒットに繋がります。

発売翌年の1977年は、エジソンが蓄音機を発明してからちょうど100周年。ドイツのオーディオ専門誌では「次の200年に向かうオーディオ機器」という特集で、100年前の蓄音器とRS-1500Uを掲載。世界に数多あるオーディオ機器から、TechnicsのRS-1500Uが100年目の象徴として選ばれたのです。

世界最高のアンプシステムをめざして

1977年 パワーアンプ SE-A1 / コントロールアンプ SU-A2当時のTechnicsの技術力を示すために、Hi-Fiオーディオの永遠のテーマである「音楽波形の忠実再現」に正面から取り組み開発された究極のセパレートアンプ。コペルニクス的転換とも言える「A+級動作」を搭載したパワーアンプSE-A1と、全段A級動作のコントロールアンプSU-A2。それぞれ一日一台の受注生産で造られる特殊なアンプでした。

「A+級動作」のコンセプトは現行のTechnics製品のヘッドホンアンプ部にも受け継がれています。

MoMAに永久収蔵されたジャケットサイズターンテーブル

1979年 ターンテーブルシステムSL-10機能美にもこだわって開発されたジャケットサイズターンテーブルシステムSL-10。リニアトラッキング方式のトーンアームの新開発や、オリジナル規格のT4Pカートリッジなど、ジャケットサイズを実現するため様々な新技術が搭載されています。Technics SL-10はニューヨーク近代美術館(MoMA)への永久収蔵をはじめ、日本のグッドデザイン賞受賞など、数多くの賞を獲得する名機として人気を博しました。

デジタル時代の幕開けを牽引

1982年 Technics初のCDプレーヤー SL-P101982年はコンパクトディスクの生産が開始され、オーディオメーカーがこぞってCDプレーヤー1号機を発売した年でした。TechnicsもCDのデジタル音源を楽しむための理想を求めて、当時の技術力のすべてを駆使してCDプレーヤーの開発に着手。Technics初のCDプレーヤーとして生まれたSL-P10は、専用回路のほぼすべてを新開発して誕生しました。音質と操作性の両面から完成度を追求したSL-P10は、その後のDVDやBlu-rayなどの民生光ディスクプレーヤーのリファレンスとなりました。

ウィーン国立オペラ座とTechnics

1988年 オーディオフラットパネルSB-AFP1000コンサートホールで感じるような音が奏でる空気の揺らぎまで再現したい、という想いで開発されたオーディオフラットパネル(AFP)スピーカー。80種に及ぶテストモデルの検討と徹底したコンピューターシミュレーションを繰り返し、やっとのことで開発に成功しました。

オーディオフラットパネルSB-AFP1000の第一号機は、世界屈指の歌劇場ウィーン国立オペラ座に納入。オペラ歌手のリハーサルで活躍しています。

音を奏でるオブジェ

1988年 スピーカーシステム SST-1独自の音響方式を用いたツインロードホーンスピーカーシステムSST-1。管楽器のような機能的なフォルムから繰り出される本格的なHi-Fiサウンドが特長でした。1990年3月に、SST-1はその革新的デザインが認められ、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の栄誉あるデザインコレクションに認定されました。

ハイレゾリューションオーディオの原点

2000年 世界初のDVDオーディオプレーヤーCDの登場から16年が経過し、オーディオの新たなグローバルスタンダードとして生まれたDVDオーディオ。CD以上の情報量を持つDVDオーディオは現在のハイレゾリューションオーディオの原点とも言えます。

世界初のDVDオーディオプレーヤーとして登場したDVD-A10は、信号処理、パーツ素材、振動対策など、あらゆる角度から徹底的に高音質化を図っています。Technicsの高品質なハイレゾ再生への取り組みは、この時から始まっているのです。

Rediscover Music

2014年 Technics再誕生MP3などの圧縮音源が台頭し、アナログ音源が衰退していく中、Technicsブランドは休止しました。やがてデジタルネットワークの進化や、Hi-Resフォーマット音源の誕生などを契機に、今の時代に相応しい音楽の感動をお届けするためTechnicsブランドは新しい一歩を踏み出しました。新生Technicsではアナログ/デジタルの両軸で新しい技術を追求しています。

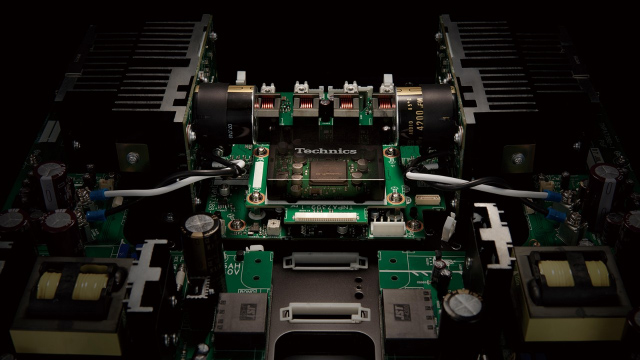

高音質デジタル技術の追求

ハイレゾ音源の持つ圧倒的な音の情報を余すことなく再現するために、独自のフルデジタルアンプJENO Engineを開発しました。また接続するスピーカーごとに特性を測定し、デジタル信号処理によって理想的なインパルス応答に補正するLAPC (Load Adaptive Phase Calibration)を開発しました。

伝統のアナログ技術を昇華

アナログ音源が見直される中、従来のダイレクトドライブモーターで課題だった“コギング”を解消し、音質を飛躍的に向上させたコアレスダイレクトドライブモーターを新開発。現代に相応しいDirect Drive Turntable Systemとして完成させました。

デジタル技術とアナログ技術の融合

アナログのさらなる高音質化を目指し、モーターを駆動する信号の低歪化によってわずかな回転ムラや微振動を抑制するΔΣ-Drive (Delta Sigma)を新開発しました。またWireless Speaker System SC-CX700に搭載したMBDC (Model Based Diaphragm Control)は、振動板の動きをシミュレーションして歪み補正信号を生成する信号処理技術です。

エピローグ

Technicsは生誕以来、「作曲家・演奏者の想いを余すことなく伝え、リスナーに最高の音楽体験を提供すること」を目標としてきました。探究心を常に忘れず、常識を疑い、限界まで挑戦する。 モノづくりを通して、世界中の音楽文化の発展に貢献する。

Technicsはこれからも、音楽を愛する人たちとともに歩んでいきます。